私が日々、X(旧Twitter)やFacebookなどに投稿しないのは、単に「面倒だから」ではありません。理由はいくつかありますが、正直に言えば──年上の“元IT技術者”や“現役IT業界の方々”からの突っ込みが、ちょっと多すぎるんです。

すべての方がそうだとは言いません。ですが、例えば誰かが「ネットが繋がらない」「新しいPCに入れ替えたけど設定がうまくいかない」と投稿した時、そのコメント欄にはだいたい同じような人たちが現れます。

プロフィール写真は昔の若い頃の白黒写真。アイコンだけ見ると“昭和のエンジニア列伝”みたいな並びに見えることもあります。そう、アレです。その方々のコメントを読むと、もう“上から目線”のオンパレード。

「そんなの正面から見なきゃダメだよ」

「コードが読めないからそうなるんだ」

「俺ならもっと安く直す」

──などなど。

見知らぬ他人に、なぜそんなに厳しくするのか。本当に不思議でなりません。

修理業に“論破”は不要

私が投稿を控える理由の大きな一つはここです。

パソコン修理というのは「現場の判断力」がすべて。机上の理論やネットの知識ではどうにもならないことが多いんです。それを知らずに「その修理、コスパ悪いよ」だとか「新品買った方がいい」などと軽く言われると、正直、やるせない。

しかも、修理業の現場って“暇つぶしに議論する時間”なんてないんですよ。お客様のデータを守り、トラブルを解決して、次の依頼に備える。それだけで一日が終わります。だから私は思うんです──あの方々は知識はあっても思いやりの気持ちが欠落しているのではないかと。悲しいですが、ネット上で付き合う気にはなれません。

SNS投稿の“副作用”とリスク

話は逸れますが、最近の特殊詐欺(ロマンス詐欺)の被害統計を調べていて驚いたんですが、男性被害者の数は女性の1.5倍。マッチングアプリが35.7%、Facebookが25%、Instagramが15.9%。つまり、FacebookとInstagramだけで40%以上を占めているんです。

特にFacebookは、年配の方が多く利用しています。そしてその多くが「昔ITに詳しかった」「現役エンジニア」系の男性。もしかすると……あの“上からコメント”をしてくる方々の中にも、裏では“褒められてその気になって詐欺に遭ってしまう”方がいるのかもしれません。

ちょっと偏見かもしれませんが、「なるほど、そういうことか」と思う瞬間があるのも事実です。

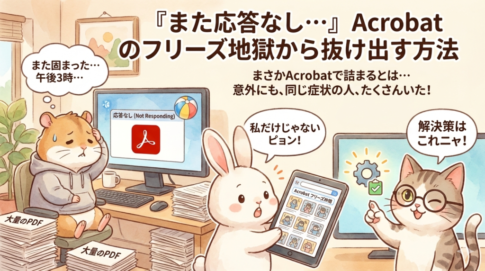

結局、ブログが一番“性に合っている”

最後にまとめると──私はSNSを積極的にやらないのは、ブログだけで十分伝えられるからです。「ブログはもうオワコンだ」と言われる時代ですが、私にとってはブログの方がはるかに実りがあります。なぜなら、お客様が本当に知りたい“答え”を残せるからです。

SNSでバズることよりも、検索で困っている誰かに届く方が嬉しい。それに、SNSをやるなら本気で時間と予算をかけなければ結果は出ません。私はそこにリソースを割くよりも、「人の役に立つ、読み応えのあるブログ」をコツコツ育てる方が性に合っています。

だから、私のSNSに並ぶのはハムスターの写真や、お客様から頂いたお土産の報告ばかり。IT系の方が見たらがっかりするでしょうね。でも私はそれでいいんです。

修理業はさっさと直す──それが私のスタンスです。