今日は、少し心に引っかかっていた出来事についてお話ししたいと思います。

正直に言うと、これは“うまくいかなかった話”です。でも、きっとこれは私たち修理やサポートを行う側にとっても、同じように人と向き合う誰かにとっても、なにかの気づきになるかもしれない。そう思い、こうして筆をとります。

「iTunesが同期できない」というご依頼から始まった

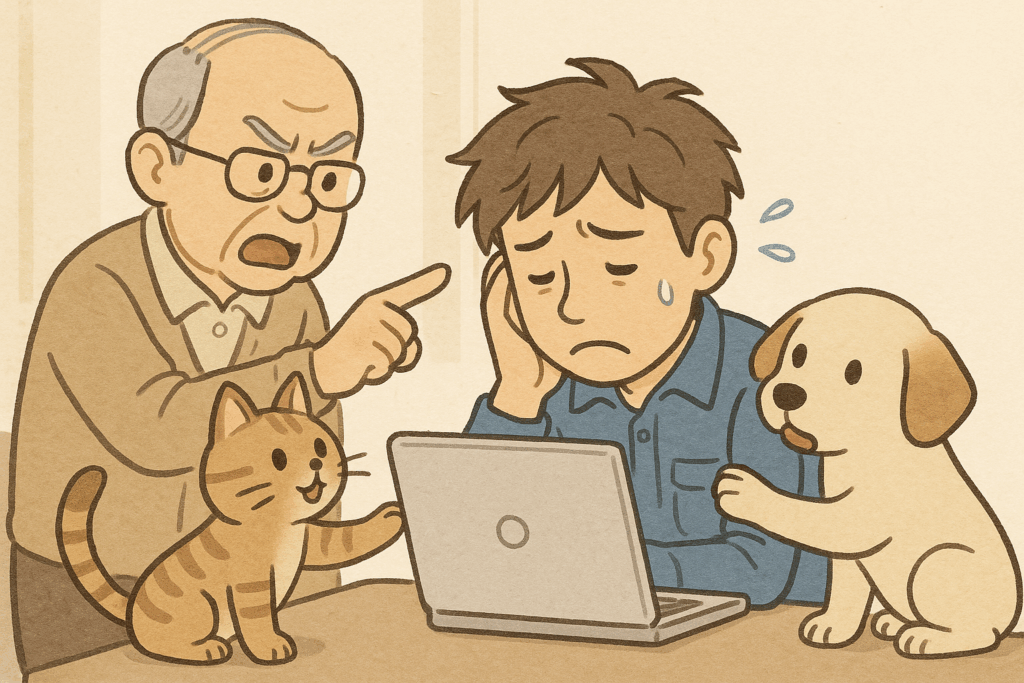

ある日、いつも通りのご相談が入りました。「iPhoneとパソコンがiTunesで同期できなくなったんです」――高齢のお客様からのご依頼でした。

私は、いつものように状況をヒアリングし、iOSやiTunesのバージョン、接続の正常性、ウイルススキャン、Apple Musicの契約状態、そしてiCloudミュージックライブラリの有効・無効など、あらゆる角度から原因を調査しました。

調査結果は明確でした。問題の核心は、Apple Musicの契約によって有効になっていたiCloudミュージックライブラリが、従来の手動同期機能と競合していたこと。それに加えて、一部ファイルの破損や設定のズレも見つかり、環境を整え直してお返ししました。

しっかり作業し、報告書も添えて、納品完了。

……と、思っていました。

「小一時間で何をやったんだ」とのお叱り

それから数日後、お客様からお電話がありました。

「音楽が追加できない。小一時間で何をやったんだ。仕事をなめるなよ」――強いお叱りの言葉でした。

胸が苦しくなりました。誤解されていることも、感情が先行していることも、すぐに伝わってきました。でも、私が本当に悔しかったのは、「ちゃんと伝わっていなかった」ことでした。

「同期」という言葉の意味は、人によって違う

私が考えていた「同期」は、iTunesとiPhoneが正しく通信・認識し、接続・転送が可能な状態に戻すこと。でもお客様が求めていた「同期」は、「iTunesに音楽を追加して、すぐにiPhoneで聴けるようにすること」だったんです。

そう――お互いに「同期」という言葉を使っていたけれど、その意味するものは全く違っていた。

これは修理屋あるあるかもしれません。例えるなら「クルマの調子が悪い」と言われて、タイヤを交換したのに、「実はブレーキだった」と言われるような感じです。そして、そんなすれ違いを生んでしまったのは、他でもない、私のヒアリングの甘さでした。

対話の末、たどり着いた“本当の目的”

私はお客様の言葉を受け止め、丁寧に状況を説明しました。報告書の内容、行った作業の説明、Apple Musicの仕様変更による同期制限のこと――一つずつお話ししました。

すると、お客様も少し落ち着き、こうおっしゃいました。

「私は、そういう仕組みがあるなんて知らなかった。でも最初に“音楽を入れて聴けるようにしたい”って言えばよかったんだな」私の中でも霧が晴れていくような瞬間でした。やはり、最初の一言だけで“すべてが伝わる”なんてことは、ないんです。

この経験を通して、私が学んだこと

この一件を経て、私は一つの結論にたどり着きました。

「最終目的」を共有しないままスタートしてはならない。

今後、同じようなすれ違いを避けるために、私は次のようなことを実践していこうと決めました:

🔹 お客様に必ず確認すること

- 「今回、最終的にどうなっていたら“直った”と感じられますか?」

- 「“同期”とおっしゃいますが、どういう操作ができるようになるのが理想ですか?」

🔹 チェックリストを活用する

お客様がよく使う表現を「技術的な意味」に変換して確認するためのチェックシートを導入。高齢の方やITに詳しくない方こそ、“言葉の定義をそろえる”ことが大切です。

🔹 作業の“見える化”

- 実施した作業を写真や簡易ログで残す

- 納品時には「今回の目的」と「今できること/できないこと」を明記する

こうした積み重ねが、信頼を守る盾になると信じています。

読んでくださったあなたへ

もし、この記事を読んでいるあなたが同じような仕事に携わっていたり、あるいはサービスを受ける側の立場であったとしても――どうか、最初の言葉の中にある“本当の思い”を、見落とさないでほしいと思います。

言葉のズレは、人の関係に溝をつくります。でも、そこに耳を傾け、手を差し伸べられるかどうかで、結果は変わる。

私も今回の経験を経て、あらためてそう実感しました。

そして、これは「あなたのための話」でもある

これは私の失敗談です。でも、もしあなたが同じようにサービスを提供する立場にあるなら、

あるいはお客様とのすれ違いで悩んだことがあるなら、ぜひ一度、「最終目的をすり合わせる」ということの大切さを見直してみてください。

それだけで、あなたの仕事がもっとスムーズになり、お客様の満足度も、あなた自身の納得感も、ぐっと上がるはずです。

長くなりましたが、ここまで読んでくださって本当にありがとうございます。私はこれからも、ひとつひとつの仕事に“対話”を乗せながら、丁寧に向き合っていこうと思います。

それが、私にできる“最高の同期”だと信じて。